L’HISTOIRE DES AMÉRINDIENS DU QUÉBEC

ARGENT, TROC AVEC LES INDIENS

Article de commerce décoratif en argent. La Compagnie de la baie d'Hudson introduit l'argent en 1790 dans les régions où la concurrence avec la Compagnie du Nord-Ouest l'exige. Ce pendentif porte les initiales de la compagnie et le dessin au trait représente un castor.

À partir du milieu du XVIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, les négociants de fourrure européens offrent en troc des bijoux en argent aux Indiens d'Amérique. Dès les premiers échanges (entre pêcheurs saisonniers et Indiens), l'argent joue un rôle important. Les premiers objets en argent sont des médailles et des hausse-col militaires (c'est-à-dire des pendentifs en forme de croissant qui symbolisent le rang). Les Français, les Britanniques, les Hollandais et les Espagnols les offrent à leurs alliés amérindiens respectifs. Plus tard, apparaissent d'autres modèles, inspirés des modes et des traditions européennes, comme les croix et les coeurs Luckenbooth, gages d’amours populaires en Écosse au XVIIIe siècle. On trouve aussi communément des broches circulaires de tailles diverses, parfois décorées des motifs gravés ou des formes géométriques évidées. Des motifs indiens finissent par être reproduits dans l'argent pour fabriquer par exemple des broches circulaires et concaves qui imitent des bijoux semblables à ceux réalisés à partir de coquillages avant l'arrivée des Européens. Pour la traite des fourrures, on fabrique aussi des boucles d'oreilles, des bracelets, des bandeaux, des broches carrées et des effigies d'animaux en argent.

Les bijoux de traite sont fabriqués par des orfèvres de Québec, de Montréal, de Londres et de différentes villes américaines, dont New York, Philadelphie et Détroit. Entre 1780 et 1820, la demande est telle que les bijoux en argent deviennent un des principaux produits des orfèvres. Au Canada, les principaux orfèvres s'appellent Robert Cruickshank, Charles Arnoldi, Pierre Huguet dit Latour, Joseph Schindler et Narcisse Roy. Pour répondre à la demande des négociants de fourrure, ces maîtres vont parfois jusqu'à employer une trentaine d'autres orfèvres. Le poinçon du maître figure sur les plus gros articles en argent, mais généralement pas sur les plus petits. Les articles d'orfèvrerie de traite sont produits en grandes quantités, à partir de pièces d'argent, habituellement fondu et façonné, ou martelé en feuilles minces. La minceur de l'article est la première qualité que recherchent les commerçants, tant pour réduire le coût que pour alléger la charge pendant le transport vers l'intérieur du pays.

L'argent devient un symbole d'amitié et d'alliance et il est utilisé la première fois pour des alliances militaires lors des guerres coloniales. Plus tard, ce sont les commerçants de fourrures qui présentent des cadeaux en argent aux chefs de tribus avec lesquels ils veulent faire du troc. Cette pratique, perçue non comme un pot-de-vin, mais comme un signe de bonne volonté, reprend une tradition indienne plus souvent associée à l'échange de Wampums et symbolise une entente entre égaux. Les commerçants de fourrures finissent par se rendre compte que les objets en argent constituent une lucrative monnaie d'échange, car ils sont petits, faciles à transporter, fabriqués sur place et très recherchés par les Indiens. Un chasseur indien peut aussi facilement échanger trois peaux de castor contre une broche en argent que contre une couverture ou une lame de couteau en fer. Consciente de la vive concurrence que lui livre la compagine du Nord-Ouest, la compagnie de la Baie d’Hudson, qui siège dans les îles Britanniques, essaie de ne pas faire appel aux objets en argent dans ses échanges en raison de leur coût fort élevé, mais les succès de ceux qu'on appelle les Nord-Ouest sont tels que les Britanniques se voient forcés d'introduire l'orfèvrerie de traite en 1796. En 1821, quand ces derniers s'approprient la Compagnie du Nord-Ouest, qui a son siège à Montréal, ils éliminent tout de suite les objets en argent de leur liste des produits d'échange.

Démontrantion d'une séance de troc entre Champlain et les Amérindiens.

Les tribus autochtones convoitent des étoffes et des bijoux, des chaudières, des couteaux et des haches. D'ailleurs, les haches représentent tout un progrès sur leurs instruments de pierre. Très vite, les outils de pierre sont remplacés par le fer.

Au milieu du XIXe siècle, les orfèvres indiens commencent à fondre certains gros objets pour en faire de plus petits. Ils travailleront plus tard de l'argent neuf. Bien que cette activité s'interrompe au début du XXe siècle, un regain d'intérêt se manifeste pour la fabrication d'objets en argent aux motifs traditionnels depuis les années 60. Aujourd'hui, les Amérindiens de l'Est du pays recommencent à produire des articles en argent à l'intention de leurs clients, autochtones et autres.

Articles de troc avec les Indiens

À l'époque des premiers contacts avec les Européens, les peuples amérindiens du Canada échangent des fourrures contre des produits de fabrication européenne, dont diverses pièces de métal (p. ex. des haches, des couteaux en fer, des clous), de la corde et des vêtements usagés. Pendant cette période, le commerce des fourrures s'effectue surtout avec les pêcheurs qui débarquent le long des côtes pour y faire sécher leurs prises. Bien que ces échanges soient peu nombreux, les Européens réalisent des profits substantiels en raison de la faible valeur de leurs produits par rapport à celle des fourrures, vendues à prix fort sur le marché outre-Atlantique.

Au cours du XVIe siècle, cependant, la traite des fourrures en vient à former une activité à part entière. Des bateaux spécialement affrétés sont envoyés le long de la côte atlantique avec des cargaisons de produits manufacturés. Il s'agit alors pour les Européens d'offrir les types de produits les plus en demande, qui rapportent le plus de fourrures et au meilleur prix.

Dès le début, les haches de fer comptent parmi les objets les plus convoités. Elles sont importées au Canada français en quantité telle qu'elles vont littéralement pulluler dans de nombreuses régions du Sud de l'Ontario, jusqu'à devenir la première culture commerciale des défricheurs qui travaillent la terre. Pour fabriquer ces haches, on utilise une courte barre de fer qu'on plie autour d'un mandrin et dans laquelle on pratique une ouverture en forme de biseau. Les extrémités sont ensuite soudées et façonnées par martelage en une longue et lourde lame. Une mince pièce d'acier est généralement insérée dans la lame pour obtenir un tranchant bien aiguisé et durable.

Bien que des générations d'enfants aient grandi avec l'idée que ces haches étaient des armes, des découvertes archéologiques laissent croire que ce sont surtout les femmes qui les utilisaient, notamment pour couper les branches et les arbustes et faire du feu. Elles servaient également, de toute évidence, à bien d'autres fins.

Si la lourde hache française peut convenir aux besoins des peuples iroquoiens sédentaires, elle est beaucoup trop encombrante pour les chasseurs et les cueilleurs des forêts du Nord. Les Français introduisent alors la hache biscaïenne, plus légère et plus effilée. Celle-ci fait probablement son apparition vers la fin du XVIIe siècle, à l'époque où la compagnie de la Baie-d’hudson établit ses postes de traite à la baie James.

Les Anglais considèrent également leurs haches trop encombrantes pour les peuples algonquiens avec lesquels ils font des échanges. Ils introduisent donc un outil plu léger, qui ressemble à une hachette. Les Petites différences stylistiques entre les divers types de haches n'étaient probablement pas très significatives pour les autochtones. Pour les archéologues et les historiens, par contre, ces détails sont de première importance, puisque la distribution des différents types à travers une région permet de reconstituer les routes de traite qui partaient de différents centres commerciaux.

De plus, si on parvient à situer l'introduction de ces différentes formes d'outils dans le marché, il devient possible de dater les sites archéologiques. Par exemple, les premiers fusils à silex dont la Compagnie de la baie d'Hudson fait le commerce à la baie James sont munis d'une platine et d'un chien plats. Cependant, comme on sait que le modèle Oakes pourvu d'un chien et d'une platine aux surfaces arrondies a fait son apparition dans le Nord-Ouest en 1682, on peut en déduire que tout site archéologique présentant le modèle Oakes est ultérieur à 1682.

Les produits du commerce changent avec le temps. Même si ces changements ne sont pas toujours datés avec précision, on peut en retracer approximativement l'époque. On peut, par exemple, évaluer l'âge d'une collection de pipes de kaolin ou de bouteilles de verre à 10 ans près. Les perles de verre et les casseroles de cuivre restent beaucoup plus difficiles à dater, bien que certains indices soient révélateurs. Ainsi, les premières grandes perles en forme d'étoile ne sont associées qu'aux premiers établissements français, et il semble que les petites casseroles de cuivre aux parois verticales ne soient apparues que beaucoup plus tard, à l'époque où la Compagnie de la baie d'Hudson en assurait l'approvisionnement.

Les peuples autochtones s'intéressent aux produits de fabrication européenne pour leur supériorité technologique : les fusils à silex, les haches en fer, les couteaux et les casseroles de cuivre sont tout simplement plus efficaces que les arcs et les flèches, les outils de pierre et les paniers d'écorce qu'ils remplacent. De même, pendant presque toute l'année, les vêtements de laine sont largement supérieurs aux vêtements confectionnés avec des peaux d'animaux. Mais le commerce ne se limite pas qu'à des produits utilitaires. Une pipée de tabac n'améliorait peut-être pas l'habileté du trappeur, mais elle le rendait probablement plus serein. Quant à sa femme et ses filles, elles auraient pu continuer à s'attacher les cheveux avec des bandes de cuir, comme l'avaient fait leurs aïeules depuis des générations, mais elles trouvaient les rubans aux couleurs vives plus attrayants.

La quantité de biens importés au cours des premières années du commerce de la fourrure est impressionnante. Ainsi, en 1684, la Compagnie de la baie d'Hudson envoie 300 fusils à silex, 2000 haches de fer, 2160 pipes en kaolin, 3000 canifs et 5000 couteaux de boucher à son poste d'Albany. Les Anglais et les Français, éternels rivaux, dominent alors le commerce des fourrures. Les Français ouvrent la voie vers l'ouest, empruntant les anciennes routes ouvertes par les canots amérindiens.

Première industrie canadienne. Fourrures de renard, de castor, de vison et autres fourrures précieuses 1890.

Même après la conquête de la Nouvelle-France, la rivalité commerciale se poursuit à mesure que les marchands de Montréal se dirigent vers l'ouest. À l'époque où le commerce est à son apogée, les marchands suivent la « route des voyageurs », un parcours bien établi qui s’étends de Montréal, sur le Saint-Laurent, jusqu'au fort Chipewyan, sur le lac Athabasca. Le commerce des fusils, des casseroles, des perles, des pipes, des vêtements de laine, des couvertures, en échange des fourrures, a permis l'ouverture de la moitié d'un continent et a donné au Canada sa configuration essentielle.

TRAITÉS INDIENS AU CANADA

Négociations et siganture du Traité no 1 à Lower Fort Garry, signé en 1871, en présence des Ojibwés, des Cris des marais et d'autres autochtones dans le sud du Manitoba; tiré du (Canadian Illustrated News), 1871

Au Canada, les traités indiens sont des ententes reconnues par la Constitution conclues entre la Couronne et les peuples autochtones. La plupart de ces ententes font état d'échanges où des groupes autochtones acceptent de partager certains de leurs intérêts dans leurs terres ancestrales en retour de différentes sortes de paiements et de promesses de la part des représentants de la Couronne. Ces traités revêtent parfois un sens plus profond, particulièrement dans l'esprit des autochtones qui les perçoivent comme des pactes solennels ou des engagements sacrés entre des personnes qui établissent les principes sous-jacents du rapport unissant ceux pour qui le Canada est la patrie ancestrale et ceux dont les racines familiales les plus profondes se trouvent dans d'autres pays. Les traités entre la Couronne et les autochtones constituent donc le fondement constitutionnel et moral des alliances entre les peuples des Premières Nations et les institutions souveraines de l'État canadien.

Du côté des autochtones, le caractère sacré et obligatoire des traités ne réside pas d'abord et avant tout dans la signature ou dans le langage juridique dont les documents des traités sont parés. La force véritable de leurs traités avec la Couronne est plutôt enracinée dans ce qui a réellement été dit, souvent en langues autochtones, lors des négociations durant lesquelles il était d'usage de fumer le calumet sacré ou d'échanger des présents revêtant une importance symbolique comme les ceintures wampums finement décorées. Aux yeux des participants autochtones, ce sont ces conventions cérémonielles qui élèvent ces procédures au plus haut niveau de la législation et de la diplomatie. Afin d'être conformes à cette orientation, bon nombre de groupes autochtones contemporains comptent sur ceux parmi leurs aînés qui connaissent à fond les histoires orales des premières nations et qui sont les autorités suprêmes sur ce qu'ils décrivent comme étant l'esprit et l'intention de leurs traités avec la Couronne.

Le traité Indiens. Rudolph von Steiger, 1814, aquarelle. Délégation d'Amérindiens des tribus mississippis présentée au gouverneur général sir G. Prevost.

Du côté de la Couronne, les principes fondamentaux de la négociation de traités avec les peuples autochtones sont définis par le roi George III dans la proclamation royale de 1763, qui établit les fondements constitutionnels du Canada après que le gouvernement de la France a renoncé à revendiquer les territoires de l'Amérique du Nord. La Loi constitutionnelle de 1982 renouvelle le caractère constitutionnel des anciens et futurs traités entre les autochtones et la Couronne. L'article 35 de ce document, qui se décrit comme étant (la loi suprême du Canada), à la fois reconnaît et affirme (les droits existants, ancestraux et issus de traités, des peuples autochtones).

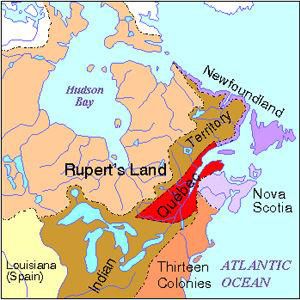

Carte de la proclamation royale de 1763.

En 1990, dans la cause Sioui, la Cour suprême du Canada juge que les « traités et les statuts concernant les Indiens doivent être interprétés libéralement et les incertitudes résolues en faveur des Indiens ». Dans la même cause, la Cour introduit dans la jurisprudence canadienne un principe adopté d'un jugement des États-Unis au XIXe siècle affirmant que les traités indiens « doivent donc être interprétés, non en fonction de la signification de leurs mots pour les savants avocats, mais dans le sens que les Indiens les comprendraient naturellement ».

En dépit du caractère hautement constitutionnel des traités au Canada, ces accords sont souvent perçus avec cynisme par les non-Indiens responsables de leur exécution et de leur application. Ceux-ci les considèrent comme des moyens bon marché et commodes de retirer doucement aux autochtones la plupart des territoires du Canada afin que d'autres groupes ou intérêts puissent en exploiter les ressources. Jusqu'à maintenant, les gouvernements fédéral et provinciaux ont eu tendance à faire preuve de ce même cynisme par leur interprétation des plus strictes et juridiques des traités, affirmant que, par ces instruments, les autochtones (ont cédé, abandonné, livré) tous les droits et titres qu'ils détenaient sur leurs terres ancestrales.

Cette façon étroite et partiale de concevoir les traités essentiellement comme des ententes de nature immobilière en vertu desquelles les groupes autochtones vendent tous leurs intérêts dans de vastes territoires pour de petits paiements initiaux et de petits paiements continus (habituellement 5 $ par année par Indien visé par le traité) a donné lieu à une immense divergence d'opinions : d'une part, ceux qui soutiennent que les traités sont des instruments légaux qui éteignent les droits ancestraux; d'autre part, ceux qui voient les traités comme des instruments qui définissent la relation entre peuples qui, en tant que communautés coexistantes mais relativement autonomes, acceptent de partager les territoires et les ressources du Canada. Selon ce dernier point de vue, les traités n'ont pas éteint mais plutôt confirmé les droits puisque la Couronne reconnaît que les peuples autochtones ont la capacité de prendre et d'appliquer leurs propres lois et donc d'agir en tant que participants autonomes sur la scène internationale. Comblé le fossé entre ces deux interprétations des traités, selon qu'ils éteignent ou confirment des droits ancestraux, pose un énorme défi au peuple et aux législateurs du Canada.

Traités et Wampum

Lorsque les représentants de la Couronne proposaient de renouveler les relations de traité avec leurs alliés Indiens, ils affirmaient, suivant la métaphore habituelle, polir les maillons de fer de la chaîne d'alliance afin de les transformer en maillons d'argent. Pour ces diplomates autochtones et non autochtones formés dans la tradition de négociation de traités dans le contexte de la chaîne d'alliance, il aurait été quasi impensable de tenter de conclure des ententes sans en illustrer les faits saillants sur des ceintures wampums composées de fragments de coquillages tissés en des motifs judicieusement symboliques. L'acceptation d'un wampum en conseil officiel marquait l'adhésion aux principes exprimés dans les motifs de la ceinture. Le wampum sert par la suite à perpétuer le souvenir de ce qui a été négocié en conseil. L'utilisation du wampum comme instrument servant à définir les relations issues des traités s'est étendue dans tout l'est de l'Amérique du Nord du XVIIe jusqu'au début du XIXe siècle.

Traités des Maritimes

Une autre tradition de relations établies par traités s'inspire aussi parfois de la chaîne d'alliance. Cette tradition lie la Couronne britannique aux Micmacs et aux Malécites dont les terres ancestrales englobent les provinces Maritimes actuelles et une partie de la péninsule de Gaspé. Contrairement aux traités découlant des principes dont fait état la Proclamation royale, les traités des Maritimes ne touchent pas directement le partage et la répartition des titres fonciers. Ces ententes, dont les plus importantes sont le Traité de Boston de 1725 et le Traité de Halifax de 1752, ont plutôt été conclues comme promesses mutuelles de paix et d'amitié entre les Anglais et les Indiens. Elles garantissent aussi à ces derniers le droit de commercer librement, de chasser et de pêcher selon leurs coutumes et de recevoir de la Couronne des quantités annuelles de vivres, de provisions et de munitions.

Les représentants de la Couronne négocient ces traités d'abord avec la Confédération des Abénakis, dont les Malécites font partie, puis avec les Micmacs qui sont étroitement liés aux Abénakis à l'époque où ces peuples autochtones sont pour la plupart catholiques. Ils sont souvent profondément attachés à leurs prêtres ainsi qu'aux Acadiens francophones avec lesquels ils entretiennent des rapports étroits, étant donné les nombreux mariages mixtes. De par cet attachement à leurs voisins français, ces autochtones sont réellement et potentiellement des adversaires militaires des Britanniques, une position que les engagements mutuels des traités modifient quelque peu.

En 1985, la Cour suprême du Canada, en révoquant la condamnation de James Simon de la réserve de Shubenacadie trouvé coupable d'avoir chassé en saison fermée, confirme que le Traité de 1752 est toujours valide. En dépit de cette décision de la Cour suprême dans l'affaire Simon, les gouvernements des provinces Maritimes, comme ailleurs au Canada, acceptent mal cependant que les traités conclus entre la Couronne et les autochtones limitent leur juridiction provinciale sur les terres de la Couronne.

1754-1814 : apogée de la négociation de traités Résumé

L'époque la plus explosive de l'histoire des relations établies par traités entre les autochtones et la Couronne s'étend depuis l'éclatement de la guerre de sept Ans,

en 1754 jusqu'à la fin de la guerre de 1912, en 1814. Durant cette période, l'Amérique du Nord est le théâtre de guerres intenses : d'abord entre les forces impériales de la France et de l'Angleterre, puis entre les révolutionnaires partisans de l'indépendance américaine et les partisans loyalistes d'un empire uni et, finalement, entre les armées des États-Unis et du Canada britannique impérial. Dans tous ces conflits, les nations indiennes de l'intérieur exercent une influence considérable sur les événements grâce à la capacité de leurs guerriers de combattre avec adresse dans des conditions qui sont extrêmement difficiles pour les soldats européens et euro-nord-américains. Dans bien des cas, cette aptitude particulière, alliée aux talents diplomatiques de certains de leurs négociateurs, permet aux groupes autochtones de détenir la balance du pouvoir dans les épreuves de force mettant en cause des non-autochtones luttant pour s'assurer l'hégémonie de l'Amérique du Nord.

En conséquence, dans les décennies précédant la fin de la Guerre de 1812, avant l'instauration d'une paix relative sur la nouvelle frontière séparant ce qu'il reste de l'Amérique du Nord britannique de la république américaine naissante, diverses confédérations et associations d'Indiens d'Amérique du Nord constituent une influence des plus grandes sur cette scène mondiale où les relations ne cessent de changer. Ils signent des traités, partent en guerre et défendent et améliorent leurs propres intérêts en élaborant des politiques étrangères qui touchent encore de nos jours l'organisation géopolitique de l'Amérique du Nord. C'est pourquoi les chercheurs qui tentent de comprendre la signification constitutionnelle contemporaine des droits existants, ancestraux et issus de traités, tels que reconnus et affirmés par la loi suprême du pays, doivent étudier de très près la façon dont les représentants de la Couronne ont traité ces questions à l'époque où l'intégrité géopolitique du Canada dépendait en grande partie du succès de la défense du territoire qui était à la fois pays indien et arrière-pays de la traite des fourrures, dont le centre d'opérations se trouvait à Montréal.

Prise de la ville de Québec par les Anglais en 1759

Traités et Guerre de Sept Ans

En 1755, en réaction au pouvoir que génère l'alliance entre les Français et les autochtones et qui constitue la base géopolitique de la sécurité du Canada, le gouvernement impérial britannique enlève aux colonies anglo-américaines la responsabilité de négocier des traités avec les nations indiennes. Les architectes du nouveau plan créent au sein du ministère britannique impérial des Affaires indiennes une Direction du Nord et une Direction du Sud, véritables extensions de l'establishment militaire britannique relevant directement du roi. La Direction du Nord, dirigée par l'expert en matière de chaîne d'alliance, sir William Johnson, est essentiellement le premier semblant de gouvernement du Canada anglophone. Il existe un rapport direct de continuité administrative entre le ministère de Johnson, qui polit et étend l'ancienne chaîne d'alliance, et l'actuel ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Pendant la Guerre de Sept Ans, sir William Johnson, avec l'aide affectueuse de sa ménagère et conseillère mohawk, Molly Brant, réussit à neutraliser la vieille alliance franco-indienne en négociant une série de traités qui garantissent aux groupes autochtones la protection royale de leurs terres contre la prise de possession par les colons anglo-américains. Le Traité d'Easton de 1758, entre autres, s'inspire largement non seulement de la chaîne d'alliance mais aussi des conventions de négociation de traités des Quakers, qui avaient élaboré leurs propres politiques sur les Indiens en voulant coloniser la Pennsylvanie.

Après la victoire des Britanniques sur les Français en 1759 sur les plaines d’Abraham, Johnson conclut de nouveaux traités et accords entre le souverain de l'empire britannique et les soi-disant neuf nations du Canada qui habitent plusieurs missions catholiques près du lac Ontario et dans la vallée du Saint-Laurent. Ces transactions promettent aux autochtones la sécurité de leurs habitations ainsi que la liberté de commercer et de prier comme ils le veulent. L'une de ces transactions, menée à Longueuil avec une délégation d'hurons, fait l'objet du litige qui, en 1990, mène au jugement innovateur de la Cour suprême dans l'affaire Sioux.

Proclamation royale de 1763

Après la défaite de l'armée française en Amérique du Nord, le gouvernement britannique tourne carrément son attention vers les relations avec les peuples autochtones qui détiennent et administrent encore la plupart de leurs terres ancestrales dans les vastes étendues du Canada. À cette époque, il est généralement reconnu que le Canada comprend la portion septentrionale de l'immense vallée du Mississippi, où un grand nombre d'autochtones ont été attirés dans le réseau transculturel des relations commerciales, militaires, diplomatiques et religieuses, dont le coeur stratégique est la traite des fourrures basée à Montréal. Lorsque les impérialistes britanniques remplacent les impérialistes français à Montréal et à Québec, ils poursuivent en grande partie et même améliorent plusieurs des politiques concernant les Indiens. Celles-ci sont essentielles au maintien de la cohérence géopolitique du Canada qui est un territoire réservé aux Indiens essentiellement pour promouvoir la traite des fourrures.

Fort de son expérience de la chaîne d'alliance, sir William Johnson joue un rôle de premier plan dans la transition harmonieuse de l'alliance franco-autochtone à l'alliance anglo-autochtone au Canada.

Ses conseils sont d'une importance capitale dans l'élaboration de la Proclamation royale de 1763 qui, en théorie, fixe les frontières précises de la nouvelle province britannique du Québec, du vaste pays indien au-delà des Appalaches et des 13 plus vielles colonies anglo-américaines. La proclamation établit aussi une procédure devant régir l'ouverture de certaines parties du pays indien à la colonisation et à l'établissement par les sujets non indiens de la Couronne. Cette procédure pose les principes fondamentaux de la négociation de traités entre la Couronne et les autochtones en Amérique du Nord britannique et, après 1867, dans le Dominion du Canada. Ces principes s'appliquent encore aujourd'hui dans les traités contemporains qui sont négociés, par exemple, avec les autochtones de la Colombie-Britannique.

Le texte de la proclamation fait allusion aux erreurs qui ont été commises au cours de la longue histoire de la colonisation britannique de l'Amérique du Nord avant 1763. Il fait référence aux « grandes fraudes et injustices » commises précédemment « dans l'achat de terres aux Indiens ». Ces fraudes ont causé un « grave préjudice » aux intérêts de l'Empire britannique en suscitant une « grande insatisfaction » chez les Indiens desquels la Couronne avait convoité la neutralité ou l'alliance dans ses guerres récentes contre les Français. Le roi cherche donc à éviter de sombrer dans l'enfer coûteux et dangereux de guerres implacables avec les autochtones. Il cherche aussi à injecter de l'ordre et de la régularité dans le fouillis inextricable de l'incertitude face aux titres fonciers et des revendications territoriales opposées. Ce désordre perdurera inévitablement tant que ne seront pas établies des règles claires régissant le transfert des terres des autochtones aux non-autochtones sur le territoire pionnier occidental de la colonisation anglo-américaine.

Le roi entend éliminer ce chaos en « réservant » aux quelques « nations ou tribus indiennes avec lesquelles Nous sommes en rapport » une grande partie de l'intérieur nord-américain comme « leurs territoires de chasse ». De plus, seuls le roi et ses héritiers ont l'autorité d'acheter des parties de cette immense réserve indienne de ses habitants autochtones. Désormais, aucune personne privée ou colonie particulière ne peut acquérir des terres par le truchement de traités conclus directement avec les Indiens. S'adressant à ses sujets et à leur postérité par le « Nous » royal, le roi George proclame que « si en tout temps les Indiens sont enclins à disposer de ces terres, celles-ci seront acquises pour Nous, en Notre nom, à l'occasion d'une réunion ou assemblée publique de ces Indiens qui sera tenue à cette fin ». Tous les futurs traités conclus avec les autochtones du Canada seront menés désormais directement avec la personne dont la Couronne symbolise la souveraineté de l'Empire britannique.

Pontiac ou Pondiag - Obwandiyag 1720 - 1769. Chef du peuple Ottawa

Résistance patriotique de Pontiac

La Proclamation royale représente une synthèse de plusieurs principes constitutionnels et stratégiques qui avaient été raffinés dans la chaîne d'alliance, dans l'expansion de la colonisation anglo-américaine vers les terres de l'Ouest et dans les traités conclus par la Couronne pour obtenir la neutralité et, dans certains cas, l'alliance des forces combattantes indiennes durant la Guerre de Sept Ans. Un autre facteur à l'origine du document est la réaction de Londres face aux succès militaires d'une confédération indienne émergeante, dont les guerriers ont capturé neuf postes britanniques au Canada au cours du printemps de 1763. Cette confédération, animée par la vision spirituelle d'un prophète du Delaware nommé Neolin et par les plans stratégiques d'un chef Outaouais du nom de Pontiac, a envahi les postes britanniques dans la région des Grands Lacs pour démontrer que les autochtones sont toujours maîtres de leurs terres ancestrales, même si l'armée britannique a vaincu l'armée française. Les affirmations patriotiques du mouvement appuyant Pontiac renforcent la détermination des dirigeants du parti Tory à Londres d'établir une politique sur les Indiens qui soit si respectueuse envers les autochtones du Canada que ceux-ci se décideront à vivre en alliés plutôt qu'en ennemis du souverain de l'Empire britannique.

Traité de Fort Stanwix de 1768

Lorsque les grandes compagnies de traite des fourrures de la Pennsylvanie font des réclamations contre le gouvernement britannique pour les dommages encourus durant la résistance de Pontiac, les représentants du ministère des Affaires indiennes décident des les indemniser au moyen d'un important transfert de terre négocié à Fort Stanwix en 1768. Le Traité de Fort Stanwix, la première transaction importante négociée selon les dispositions de la Proclamation royale, repousse la frontière entre le pays indien et les colonies anglo-américaines vers l'ouest, jusqu'à la rivière Ohio. Le traité suscite beaucoup d'acrimonie chez les nations indiennes, car il favorise surtout les amis iroquois de sir William Johnson aux dépens des Shawnis et d'autres groupes qui y perdent une grande part de leurs terres. Cette expérience provoque chez les Shawnis l'émergence de chefs partisans de la ligne dure dans le débat qui s'ensuit entre les autochtones de la région des Grands Lacs et de la vallée de l'Ohio, à savoir qui a l'autorité de céder des terres dans les traités conclus avec les agents des colons anglo-américains. Jusqu'à la fin de la Guerre de 1812, les partisans de la ligne dure chercheront à contraindre les Britanniques à respecter les clauses du Traité de Fort Stanwix déterminant que la rivière Ohio est la frontière orientale d'un pays indien reconnu à l'échelle internationale.

Traités et spéculateurs fonciers

Sir William Johnson, qui est lui-même un spéculateur foncier, espère que le Traité de Fort Stanwix ouvre suffisamment de territoire pour satisfaire les visées du milieu des affaires des 13 colonies et de l'Angleterre. Mais plutôt que de rassasier leur appétit pour de nouveaux territoires autochtones transformés en propriétés privées, l'accord ne fait qu'aiguiser l'instinct de possession des spéculateurs fonciers dont les activités ont tant influencé la politique à cette époque.

Certains de ces spéculateurs, dont les représentants politiques comprennent notamment Benjamin Franklin en Pennsylvanie et lord Shelburne en Grande-Bretagne, tentent de contrer la Proclamation royale en soutenant que les nations indiennes ont le pouvoir légal de céder des terres par le truchement de traités conclus directement avec les compagnies de colonisation. Cependant, en 1774, au moment où ces puissants intérêts commerciaux semblent sur le point de l'emporter, le gouvernement britannique réagit en confiant à la colonie de Québec l'administration des mécanismes royaux des relations entre la Couronne et les Indiens. Cet aspect de l'Acte de Québec, qui favorise les intérêts de la traite des fourrures de Montréal au détriment des spéculateurs fonciers de Philadelphie ainsi que les droits ancestraux et issus de traités des autochtones au détriment des aspirations expansionnistes des colons anglo-américains, est un facteur important dans le déclenchement de la guerre de l'Indépendance américaine en 1776.

Trahison britannique des alliés indiens de la Couronne dans le Traité de Paris de 1783

Tandis que bon nombre d'Indiens tentent d'éviter de s'embourber dans la guerre civile qui déferle sur l'Amérique du Nord après 1776, d'autres estiment qu'une victoire de la Couronne britannique serait moins menaçante dans l'immédiat pour les peuples autochtones qu'une victoire des forces frustrées de l'expansionnisme vers l'ouest, qui constituent le moteur de la guerre de l'Indépendance américaine. Dans cette guerre, ceux parmi les Mohawks qui suivent Joseph Brant sont des alliés particulièrement actifs des Britanniques. Toutefois, en dépit de l'importante contribution des Indiens à l'effort de guerre, les diplomates qui remanient la carte de l'Amérique du Nord en 1783 ne tiennent nullement compte de l'héritage des traités de la Couronne avec les autochtones de l'Amérique du Nord. Le traité de Paris de 1783 crée une nouvelle frontière internationale, le long des Grands Lacs, qui ignore complètement la chaîne d'alliance et le Traité de Fort Stanwix.

Les conséquences géopolitiques de la guerre de l'Indépendance américaine accentuent l'eurocentrisme qui anime le monde de cette époque. Au plus haut point des pourparlers en vue de conclure un traité international, les nations autochtones ne sont même pas invitées aux négociations de Paris bien que ce soit leurs terres qui font continuellement l'objet d'échanges. Les autochtones étaient donc vus comme des sous-hommes n'ayant aucun droit inhérent de regard sur la planification de leurs propres destinées politiques. Cette tendance raciste, soit de reléguer la négociation de traités avec les autochtones à un moindre niveau de droit que les non-autochtones peuvent violer impunément, se poursuit encore de nos jours.

De nombreux peuples autochtones, ainsi que des dirigeants de l'armée britannique en Amérique du Nord, ont été abasourdis en apprenant que la Couronne avait trahi ses alliés indiens dans le Traité de Paris. Face à la crise qui s'ensuit, le gouverneur de Québec, Frederick Haldimand, signe des traités avec les Indiens de Mississauga, au nord du lac Ontario, en vue d'ouvrir, en 1784, deux grands lotissements à l'intention de ceux parmi les Six -Nations qui choisissent d'y immigrer plutôt que de vivre sous la juridiction des États-Unis et de l'État de New York. Au cours des années suivantes, le chef mohawk Joseph Brant choisit de vendre des parcelles du territoire de son peuple dans la région de la rivière Grand, territoire également appelé la Concession de Haldimand. Il indique que son droit de vendre des terres à leur valeur marchande à des acheteurs non autochtones est fondé sur le fait que sa communauté des Six-Nations n'est pas soumise aux dispositions de la Proclamation royale, qui interdit le transfert d'un territoire autochtone à toute autre personne que le souverain britannique.

Canada de l'époque et alliance entre la Couronne et les Indiens

Haldimand joue un rôle prépondérant dans la décision des Britanniques de conserver leurs postes militaires au sud des Grands Lacs pour renforcer la traite des fourrures basée à Montréal et dont l'arrière-pays continue d'englober la partie septentrionale de la vallée du Mississippi. De même, la conservation des postes à l'extrême sud du Canada de l'époque indique aux autochtones du pays indien à l'ouest de la rivière Ohio que la Couronne continue d'appuyer leur résistance à l'expansion de la colonisation anglo-américaine qu'encourage alors le nouveau gouvernement des États-Unis.

Le système d'alliance par traités entre la Couronne et les autochtones du Canada se remet brièvement du revers que lui ont infligé les diplomates à Paris en 1783. Sur le plan commercial, en effet, l'alliance s'étend et progresse plus que jamais. Cette expansion se manifeste dans la croissance et la prospérité de Montréal où les principaux entrepreneurs rationalisent leurs activités dans la traite des fourrures en fondant la compagnie du Nord-Ouest (C.N.-O.). Celle-ci maintient et étend son réseau commercial dans tout le nord de la vallée du Mississippi, raffermissant ainsi les alliances de la Couronne avec les autochtones dans cette partie du pays. De plus, des guides autochtones, débrouillards et polyglottes mènent les agents de la C.N.-O. Jusque sur la Côte Ouest et les limites nord-ouest du Canada actuel.

Ce faisant, les géographes, les commerçants et les diplomates de la C.N.-O., dont Peter Pond, Alexander Mackenzie et Davdi Thompson, étendent l'influence de l'impérialisme britannique et du commerce canadien dans toutes les vastes étendues du pays indien. Ils font aussi parfois concurrence aux agents de la compagnie de la Bay d’0hudson (CBH). Celle-ci, depuis 1670, profite de sa fameuse charte pour établir une importante présence commerciale chez les autochtones occupant ce qu'on appelait alors la Terre de Ruppert et les territoires du Nord-Ouest. Les autochtones et les dirigeants de la CBH mettent au point de subtils protocoles de relations diplomatiques et économiques que l'on peut concevoir comme la manifestation visible de relations par traité. Les aspects cérémoniels des négociations entre les autochtones et la CBH entrent certainement en jeu au XIXe siècle, lorsque les représentants de la Couronne négocient les traités numérotés en vue de s'assurer que les Indiens ne s'opposent pas à l'expansion du Dominion du Canada sur leurs terres ancestrales.

Traités et titres autochtones

Dans la région centrale des Grands Lacs, des groupes indiens refusent de reconnaître la légitimité de la nouvelle frontière internationale qui réduit de moitié leur territoire ancestral. Ils n'acceptent pas non plus que leurs terres au sud de la nouvelle frontière appartiennent aux États-Unis ou qu'elles relèvent de sa compétence. Les agents du ministère britannique impérial des Affaires indiennes, dont bon nombre sont d'ascendance autochtones ou ont épousé des femmes autochtones avec qui ils ont des enfants de sang mêlé, ont tendance à partager l'ahurissement de leurs alliés indiens et des membres de leurs familles. Sous leur pression, le gouvernement britannique déclare officiellement que la Grande-Bretagne n'a pas, en fait, cédé aux États-Unis les terres au nord de la rivière Ohio et au sud des Grands Lacs, mais seulement transféré le droit exclusif du souverain britannique d'acheter des terres des autochtones conformément aux principes décrits dans la Proclamation royale. Ainsi, les États-Unis ne peuvent donc prétendre avoir juridiction sur le pays indien à l'ouest de la rivière Ohio, la limite créée en 1768 par le Traité de Fort Stanwix. Tout ce que les États-Unis peuvent réclamer est le seul droit d'acheter ces terres aux autochtones par des traités lorsque ceux-ci le désirent.

Comme on pouvait s'y attendre, les États-Unis réfutent cette interprétation dès le début. En 1790 et en 1791, cependant, la petite armée mal organisée du faible gouvernement fédéral essuie une double défaite aux mains des forces guerrières bien armées d'une confédération indienne en plein essor depuis l'époque de Pontiac. On parle parfois de ces importantes défaites de la jeune armée américaine comme de l'Humiliation de Harmar ou de la Honte de St.Clair, noms des généraux américains vaincus.

Ces revers de fortune déclenchent une soudaine poussée d'activités diplomatiques. En 1793, le gouvernement des États-Unis semble s'incliner sous le double poids de la confédération indienne et du gouvernement britannique. Lors d'une séance du conseil avec les Indiens, les autorités annoncent que le président des États-Unis accepte que les nations indiennes conservent la propriété du sol dans le grand territoire à l'ouest de la rivière Ohio. Cette reconnaissance a des répercussions constitutionnelles considérables jusqu'à ce jour. En effet, il y a encore toute une controverse quant à savoir si le titre autochtone, l'élément central des négociations de plusieurs traités, est simplement un droit d'occuper et d'utiliser la terre ou si ce droit s'étend, par exemple, à la propriété des minéraux du sous-sol.

État souverain pour la nation indienne

Les victoires des Indiens sur l'armée américaine incitent le gouvernement britannique à adopter une stratégie qu'il utilisera de façon intermittente jusqu'à la fin de la Guerre de 1812. Il s'agit d'une position adoptée secrètement par le gouvernement impérial selon laquelle il appuiera et encouragera la confédération indienne jusqu'à ce que celle-ci puisse revendiquer la souveraineté internationale sur les terres situées entre la rivière Ohio et les Grands Lacs. On fait souvent référence au territoire envisagé alors, qui se serait probablement appelé Indiana, comme l'État-tampon indien.

Aux yeux des impérialistes britanniques, cet État indien souverain devait servir d'enclave pour protéger ce qu'il restait de l'Amérique du Nord britannique contre les visées expansionnistes de la nouvelle république américaine, dont les idéologues les plus agressifs considèrent de plus en plus l'ensemble du continent nord-américain comme le patrimoine que les États-Unis ont hérité de Dieu comme preuve manifeste de leur destin. C'est sous cette stratégie géopolitique que le système d'alliance par traités entre la Couronne et les peuples autochtones du Canada atteint son but le plus élevé et le plus ambitieux : faire accéder la confédération indienne au rang de souveraineté internationale, tout comme le gouvernement français qui, par le truchement de traités, a accordé un statut souverain aux révolutionnaires américains au sein de la communauté internationale.

Traité Jay de 1794

Les espoirs de créer un nouvel État indien subissent un revers lorsque les forces combattantes de la confédération indienne sont défaites en 1794 lors de la bataille de Fallen Timbers. La même année, en réponse à cet événement, le gouvernement britannique conclut un traité avec le gouvernement américain dans lequel les représentants de la Couronne acceptent de se retirer des postes britanniques situés au sud des Grands Lacs à partir de 1796. Les dispositions de l'entente, connue sous le nom de Traité Jay, prévoient que les Indiens nord-américains pourront continuer de traverser librement la frontière internationale dans les deux sens. Si les Britanniques insistent pour que cette disposition soit ajoutée, c'est en grande partie afin que la traite des fourrures centralisée à Montréal ne soit pas trop brusquement amputée des relations commerciales avec les autochtones de la vallée septentrionale du Mississippi.

À titre de traité entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, le Traité Jay n'est pas, techniquement, un traité indien. L'entente a cependant eu d'importantes répercussions à long terme pour les autochtones des deux côtés de la frontière canado-américaine. Le gouvernement américain a honoré cet accord et les Indiens inscrits du Canada peuvent vivre et travailler aux États-Unis sans restriction. Le gouvernement du Canada ne se considère pas lié par ce traité, une position qui est périodiquement contestée, surtout par les Ojibwés et les Pieds-Noirs des Six-Nations dont les terres ancestrales sont divisées en deux par la frontière canado-américaine.

Tecumseh - Shooting Star -1768 – 1813. Chef Shawnee

Tecumseh et les traités indiens en tant qu'instruments du droit international

Les espoirs et les possibilités d'un État national souverain incarnant l'identité et les buts d'une confédération indienne multiculturelle reprennent de plus belle au cours de la première décennie du XIXe siècle, lorsque les relations entre la Grande-Bretagne et les États-Unis se détériorent surtout à cause de l'influence grandissante des guerres napoléoniennes. Au coeur du mouvement visant à créer un nouveau pays sur le territoire contesté au sud des Grands Lacs se trouvent deux frères shawnis qui implorent les peuples autochtones de surmonter leurs différences et leurs disputes ethniques et de s'unir en une seule communauté pour défendre leur territoire amenuisé contre les incursions croissantes des colons anglo-américains et du gouvernement des États-Unis.

Au début, le visionnaire religieux Tenskwatawa est le plus influent des deux frères. Lorsqu'il fait part aux autres de ses révélations prophétiques, il crée une grande agitation religieuse, particulièrement parmi les autochtones de langues algonquiennes de différentes nationalités. Certains d'entre eux se réunissent autour de lui, créant la nouvelle communauté indienne de Prophetstown, au sud du lac Michigan, à l'embouchure de la rivière Tippecanoe.

Tandis que le charisme religieux de Tenskwatawa capture l'imagination d'un nombre croissant de disciples du pays indien, Tecumseh, le frère shawni du prophète, commence à donner au mouvement une orientation et un contenu plus explicitement politiques. Au moment où une guerre nord-américaine entre les États-Unis et la Grande-Bretagne devient de plus en plus imminente, Tecumseh multiplie ses voyages afin d'aller convaincre divers groupes autochtones de l'urgente nécessités de coordonner leurs actions. Il est bientôt reconnu comme un brillant orateur et stratège capable d'insuffler un formidable sentiment de résistance patriotique chez les peuples de différentes identités indiennes qui avaient finalement trouvé un chef capable de transcender les vieilles et nombreuses jalousies qui ont trop souvent saboté l'efficacité militaire et diplomatique de la confédération indienne.

De l'avis de Tecumseh, les Indiens ne peuvent plus permettre au gouvernement et au peuple américains d'envahir leurs terres en négociant avec les plus petits groupes parmi eux. Le grand stratège shawni se montre particulièrement critique envers les individus autochtones qui se laissent soudoyer ou enivrer par les autorités américaines qui les poussent ensuite à signer de nombreux traités par lesquels ils cèdent des terres au gouvernement américain pour aussi peu que deux cents l'acre, en moyenne. Tecumseh propose plutôt une politique qui intégrerait en un seul tout l'ensemble des terres occupées par toutes les communautés de la confédération indienne. Désormais, le seul organisme autorisé à conclure un traité avec une puissance étrangère serait le conseil central représentant toutes les parties constituantes de la confédération indienne.

Tecumseh a probablement élaboré cette position en s'inspirant des idées de la Ligue de la longue maison et de l'organisation fédérale de la Constitution américaine. Chose certaine, son objectif est de s'assurer que son peuple détient le pouvoir de conclure des traités qui ne soient pas que de simples contrats à portée nationale, mais qui s'inscrivent légitimement dans le cadre des relations internationales. Pour accéder à ce niveau de souveraineté, la confédération indienne a besoin d'un gouvernement central intérieurement cohérent, d'une force militaire efficace et d'un puissant allié qui appuiera son statut international sur le plan militaire, diplomatique et économique. La Grande-Bretagne pourrait être cet allié. Tecumseh reconnaît, cependant, que c'est aux Indiens eux-mêmes qu'il revient de générer l'unité, la volonté et l'ingéniosité nécessaires pour faire obstacle au plan américain de détruire et d'absorber le pays indien, que ce soit par le meurtre, par l'assimilation forcée de ses habitants ou par leur déplacement obligatoire vers le territoire de la Louisiane au-delà du Mississippi.

Photo de guerriers des Six Nations ayant survécu à la guerre de 1812.

Guerre de 1812

En 1811, l'envahissement de Tippecanoe, capitale de la confédération indienne, par les troupes du général américain William Henry Harrison compromet la liberté d'action des stratèges shawnis. Cette défaite force Tecumseh à entretenir des liens plus étroits avec le ministère britannique impérial des Affaires indiennes, dont les autorités ne lui ont jamais inspiré confiance. Le premier porte-parole de la confédération accepte néanmoins la charge de brigadier-général de l'armée britannique, preuve on ne peut plus évidente de la nature martiale de l'alliance entre la Couronne et les Indiens dont dépend largement la défense du Canada.

Lorsque les embargos commerciaux et les conflits en mer finissent par déclencher la Guerre de 1812, la mobilisation immédiate des forces combattantes de la confédération est, dès le début du conflit dans la région des Grands Lacs, un important facteur déterminant. Les guerriers indiens jouent un rôle particulièrement décisif dans la prise par les Britanniques de Michillimackinac et du très stratégique poste de Détroit. La prise de Détroit donne au gouvernement britannique le temps de transférer un nombre suffisant de soldats du front européen à celui du Haut-Canada. Pour les Britanniques, les événements de 1812 confirment donc amplement l'utilité de leur système d'alliance par traités avec les autochtones. Au cours des générations, depuis la chaîne d'alliance à la Proclamation royale, ce système a finalement abouti au projet d'établissement d'un État-tampon indien. Ce plan politique des Britanniques devient le facteur essentiel dans la défense du Canada dès le début de la Guerre de 1812, une défense qui aurait probablement échoué (ce qui aurait entraîné d'énormes conséquences pour tous les Nord-Américains) sans l'engagement stratégique des Indiens.

Autres conséquences

Du côté indien de l'alliance, le résultat est plus tragique, mais non de façon absolue. Après la mort de Tecumseh au cours d'une bataille en 1813, la confédération indienne se désintègre. Au cours des années suivantes, les Américains détruisent en effet une grande partie du pays indien à l'est du Mississippi en appliquant un gigantesque plan consistant à déplacer tous les habitants autochtones vers un territoire spécialement désigné, maintenant l'État d'Oklahoma. Aux États-Unis, cet exode obligatoire est passé à l'histoire sous le nom de Sentier des larmes. Cependant, au lieu de déménager vers l'ouest, de nombreux autochtones du sud des Grands Lacs immigrent vers le nord, au-delà de la frontière qui, tracée en 1783, ne devient officiellement établie qu'en 1814, lorsque le traité de Gand met fin aux hostilités de même qu'à la possibilité de créer, à l'ouest de la rivière Ohio, un État indien reconnu mondialement. Plusieurs descendants de ces autochtones, dont les terres ont été si douteusement cédées aux États-Unis par la Grande-Bretagne, vivent aujourd'hui dans des réserves et des communautés dispersées dans le sud de l'Ontario et le long de la rive nord des Grands Lacs d'amont.

Ils incarnent l'héritage de ce chapitre crucial de l'histoire du Canada et des autochtones. Cet héritage se perpétue aussi dans la mesure où les droits existants, ancestraux et issus de traités, reconnus par la Constitution, peuvent encore aider à former une nouvelle sorte de pays indien fondé sur le partage des terres, des ressources, des compétences et des cultures. Pour prospérer, le Canada doit constituer une terre d'alliés et non d'adversaires, où l'on soutient et célèbre les identités autochtones plutôt que de les détruire et de les nier.

Traités conclus avant la Confédération Traité de Mississauga et autres traités du Haut-Canada

Plusieurs des Loyalistes de l'Empire-Uni qui déménagent au Québec après la guerre de l'Indépendance américaine s'installent d'abord sur les rives du Saint-Laurent en amont de Montréal, puis sur les rives nord des lacs Ontario et Érié, où vivent les Mississaugas, de la famille des Ojibwés et des Anishnabeks. Pour obtenir leur permission et accommoder cet influx de colons, on applique les dispositions de la Proclamation royale sans trop de rigueur, voire avec insouciance. Ce processus de négociation porte en partie sur l'acquisition de terres dans la vallée de la rivière Grand et dans la région de la baie de Quinte à l'intention des groupes majoritairement mohawks dont l'arrivée marque le début de la migration des loyalistes. Cette migration mène à la division du Québec en deux juridictions : le Bas-Canada et le Haut-Canada. Après 1871, le Haut-Canada s'accroît considérablement en superficie lorsqu'il devient l'Ontario. Cette province est sûrement la seule juridiction en Amérique du Nord où les terres ont fait l'objet de traités entre la Couronne et les autochtones pour les raisons les plus diverses et durant les périodes les plus longues.

En 1794, le gouverneur général du Canada, lord Dorchester, tente de corriger la démarche parfois insouciante de la Couronne à l'égard des traités. En préparant le déménagement de la capitale du Haut-Canada de Niagara-on-the-Lake à York, aujourd'hui Toronto, on découvre qu'il existe peu de pièces justificatives démontrant que la Couronne a acheté le site de la future capitale. Afin de corriger ces problèmes, lord Dorchester ordonne que l'on conclue une nouvelle entente avec les Mississaugas. Étant donné l'importance de l'alliance entre la Couronne et les Indiens pour la sécurité du Canada, Dorchester ordonne que toutes les négociations de traités se déroulent à l'avenir « avec toute la solennité et le cérémonial des us et coutumes traditionnels des Indiens ».

Ces instructions renouvellent et améliorent une tradition qui, hormis quelques écarts notoires, sera généralement respectée lors des négociations de traités tout au long du XIXe siècle. Un des éléments importants de cette tradition, qui remonte aux directives de Dorchester, est l'interdiction formelle de distribuer et de consommer de l'alcool durant les négociations. Cette interdiction est nettement contraire à la pratique plutôt courante aux États-Unis, où l'on encourage parfois les négociateurs autochtones à s'enivrer afin de saper leur jugement et les amener ainsi à apposer une croix sur des documents de traité qu'ils ne ratifieraient peut-être pas autrement.

Avant la fin de la Guerre de 1812, les traités sur les terres conclus avec les Mississaugas au nord des Grands Lacs font partie d'un cycle beaucoup plus grand de négociations de traités entre la Couronne et les diplomates de la confédération indienne, dont l'objectif premier est de s'assurer la reconnaissance souveraine de l'État de la nation indienne. Alors qu'une période de paix relative s'installe après 1814, le pouvoir de négociation des autochtones diminue, mais le caractère militaire de l'ancienne alliance est confirmé chaque année, jusqu'à la fin des années 1850, à l'occasion de cérémonies complexes dans les postes britanniques situés autour des Grands Lacs. C'est là que les représentants de la Couronne distribuent des « présents » aux anciens combattants autochtones et aux membres de leur famille. Au milieu des années 1830, les traités couvrent déjà la majeure partie des terres arables du Haut-Canada au sud du Bouclier canadien. Au début, ces accords prévoient la distribution par la Couronne de biens et d'argent, ainsi que des engagements à verser de petits paiements annuels, lesquels sont souvent intégrés aux présents que le ministère britannique des Affaires indiennes distribue aux postes britanniques. Ce n'est qu'à mesure qu'évolue le système de traités que se développe le principe selon lequel ces accords doivent inclure une disposition prévoyant l'établissement de réserves indiennes clairement délimitées, que la Couronne doit, en théorie, garder à l'intention de ses alliés indiens.

Traités de Bond Head

En 1836, le lieutenant-gouverneur sir Francis Bond Head conçoit un changement de politique radical qu'il tente de réaliser par la négociation de traités avec différents groupes indiens, dont les Wyandots ou Hurons près de Windsor, les Saugeens Anishnabeks et un groupe formé majoritairement d'Anishinabeks protestants ayant fondé une compagnie de transport le long du vieux portage de Toronto, entre le lac Simcoe et la baie Georgienne. Le but de Bond Head est de mettre fin à tous les efforts déployés par l'Église et par le gouvernement pour transformer les Indiens en cultivateurs euro-canadiens et chrétiens. Head souhaite plutôt que les cultivateurs indiens incarnent son stéréotype romantique du noble sauvage et s'installent dans l'île Manitoulin où ils pourront chasser et pêcher loin des forces soi-disant corrosives de la prétendue civilisation.

Le choix de l'île Manitoulin comme territoire indien permanent est incorporé dans un traité conclu lors des cérémonies de distribution de présents à Manitowaning en 1836. Le plan est d'utiliser l'île Manitoulin pour accueillir non seulement les agriculteurs indiens du Haut-Canada, mais aussi les réfugiés indiens du sud des Grands Lacs qui ne manqueront pas d'arriver puisque les Américains et leur gouvernement s'approprient leurs terres.

Le ministère des colonies entérine le plan de Head parce que ce projet se rapproche en quelque sorte de l'apartheid que le gouvernement britannique propose alors pour l'Afrique du Sud. Toutefois, les traités douteusement négociés de Bond Head ont tôt fait de soulever la colère de la Société de protection des autochtones (SPA), une coalition protestante d'Angleterre dont la plupart des membres est d'anciens militants du mouvement antiesclavagiste. C'est en grande partie à cause de ces pressions que le ministère britannique des colonies ramène la politique adoptée en 1830, celle visant à encourager les autochtones à adopter la religion, les habitudes de travail et les moeurs de leurs voisins euro-canadiens. Cependant, les autorités impériales n'annuleront jamais les traités de Bond Head, que la SPA considère comme des ententes inéquitables et superficielles qui masquent un plan plus cynique visant à satisfaire la convoitise foncière des amis politiques du lieutenant-gouverneur.

Bond Head ne réussira jamais à persuader les Indiens occupant les terres plus arables au sud à s'installer dans l'île Manitoulin. En fait, en négociant le traité avec les Saugeens, il découvre qu'ils veulent surtout que la Couronne s'engage à les protéger contre les squatters dans au moins une partie délimitée de leurs terres ancestrales. Bond Head accepte leur requête et leur promet en plus que des « maisons convenables seront construites pour vous, et une assistance convenable vous sera apportée pour vous permettre de devenir civilisés et de cultiver la terre, que votre Grand Père s'engage à toujours protéger pour vous contre les empiétements des Blancs ».

Ces paroles en disent long sur la nature des échanges découlant de ce traité et de plusieurs autres traités subséquents. Les autochtones acceptent de livrer la plus grande partie de leurs terres ancestrales à la colonisation en échange de la protection de leurs titres sur une plus petite partie de leur territoire. En outre, le gouvernement leur promet suffisamment de ressources et d'éducation pour aider ces communautés à s'adapter aux modes de vie économiques et sociaux que les nouveaux arrivants apporteront avec eux.

Traités Robinson

C'est en 1850 que naît le principe selon lequel les traités peuvent concéder une forme de titre foncier sur les réserves indiennes, lorsque le représentant de la Couronne William Benjamin Robinson convainc les chefs autochtones de « céder, donner et transférer à Sa Majesté » environ 129 500 km2 de terres au nord des Grands Lacs d'amont. Il s'agit alors des Traités Robinson-Huron et Robinson-Supérieur, qui prévoient la création de 21 nouvelles réserves indiennes, chacune gardée par la Couronne « à l'usage et au profit » des groupes autochtones dont les chefs ont ratifié les ententes en apposant une croix sous leur nom respectif figurant dans le document.

Ces ententes prévoient également des paiements initiaux d'une valeur totale de 4000 £, en plus d'annuités « perpétuelles » évaluées à 1100 £, devant être distribuées à tous les Indiens visés par ces traités. C'est le gouverneur général lord Elgin, d'une part, et le chef Shinguakouce et ses partisans, d'autre part, qui avaient pressé les autorités de la Province du Canada d'alors d'autoriser la négociation de traités. En 1849, lors d'une confrontation relativement mineure, exagérément nommée Guerre de Michipicoten, Shinguakouce et ses hommes avaient défendu leurs intérêts dans les territoires du bouclier précambrien, où des entrepreneurs canadiens avaient déjà entamé de petites opérations minières.

Dans les Traités Robinson qui s'ensuivent, la Couronne s'engage à permettre aux Indiens de chasser et de pêcher dans tout le territoire cédé « comme ils l'ont toujours fait jusqu'à maintenant ». Cette promesse, la première du genre dans un traité indien, est faite, d'expliquer Robinson, afin que les Indiens ne puissent réclamer plus tard de l'assistance pour compenser la perte de « leurs moyens de subsistance habituels ».

Traités de Saugeen et de Manitoulin

Les deux derniers grands traités conclus avant la Confédération sont signés en 1854 et 1862. Ils couvrent respectivement la péninsule de Saugeen au nord d'Owen Sound et une partie de l'île Manitoulin sur le lac Huron. Or, en vertu des dispositions des traités plutôt inhabituels transigés par le lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, sir Francis Bond Head, en 1836, ces deux régions avaient été expressément réservées aux Indiens. Aussi, est-ce là un des facteurs qui intensifient l'acrimonie marquant l'établissement des dernières colonies avant la Confédération.

Dans les deux cas, on obtient la sanction des traités par les Indiens de manière sordide et légalement douteuse. Il semble que la Couronne respecte de moins en moins les intérêts des autochtones à mesure que diminue l'importance militaire des Indiens dans la balance du pouvoir international dans la région des Grands Lacs.

Les Traités de Saugeen et de Manitoulin stipulent que les groupes autochtones visés recevront à intervalles réguliers des paiements d'intérêts sur les fonds que la Couronne obtiendra de toute vente de territoires cédés. Cette promesse, sujet de futures controverses, ne suffit pas à assurer la participation de toute une communauté d'Outaouais catholiques installée dans la partie est de l'île Manitoulin. De concert avec les missionnaires jésuites vivant avec eux, ces Outaouais résistent avec succès aux efforts des autorités de la Couronne visant à les convaincre ou à les forcer de signer le Traité de Manitoulin. Ainsi, Wikwemikong, en Ontario, demeure jusqu'à ce jour une réserve indienne non cédée.

Traités post-Confédération Traités numérotés

En 1867, la Confédération ouvre la voie à l'achat par le Canada de la Terre de Rupert et des Territoires du Nord-Ouest à la Compagnie de la Baie d'Hudson. Les divers instruments légaux rendant ce transfert officiel stipulent que le gouvernement canadien assumera la responsabilité de la « protection » et du « bien-être » des habitants autochtones de la région.

De plus, l'obligation de compenser les Indiens pour tout intérêt qu'ils détiennent dans le territoire annexé incombe au Dominion. Ainsi donc, le système de traités indiens élaboré dans le Haut-Canada est appliqué dans l'Ouest. Entre 1871 et 1877, les représentants de la Couronne rencontrent des délégations indiennes pour négocier une série de transactions portant sur la majeure partie des provinces des Prairies actuelles ainsi que sur le nord-ouest de l'Ontario. Ces négociations mènent à la ratification de 7 des 11 soi-disant « traités numérotés » du Canada.

Le recours au système de traités dans presque tout l'Ouest canadien se justifie tout autant par pragmatisme économique que par considération légale des droits ancestraux des autochtones. Au cours des années 1870, le gouvernement des États-Unis dépense plus de 20 millions de dollars par année pour ses combats contre les Indiens des plaines. Constatant que cette somme est supérieure au budget global du gouvernement central du Canada, les autorités fédérales choisissent de miser plutôt sur les traités comme moyen d'obtenir le consentement relativement pacifique des 35 000 Indiens qui occupent les territoires que l'on destine à la colonisation.

Les représentants de la Couronne chargés de négocier les premiers traités numérotés ont comme directive d'offrir aux Indiens des conditions similaires à celles décrites dans les Traités Robinson. Les délégués autochtones dans ces séances de négociations et dans les négociations subséquentes indiquent clairement qu'ils s'attendent à mieux. Dans les pourparlers menant aux sept premiers traités numérotés, les négociateurs autochtones veulent que le gouvernement du Dominion s'engage, notamment, à construire des écoles dans les réserves nouvellement créées, à fournir de l'équipement agricole, des semences, des bestiaux, des cours de formation en techniques agricoles et à prohiber la vente d'alcool dans les communautés autochtones.

Ces demandes sont généralement acceptées par la Couronne dans des ententes qui comprennent aussi des dispositions plus traditionnelles sur le droit de pêcher et de chasser, sur les annuités, sur la fourniture de médailles, de drapeaux, d'habits pour les chefs et de paiements forfaitaires initiaux. La plus complète de ces ententes est le Traité no 6. Les négociateurs indiens, en majorité des Cris, exigent que le gouvernement s'engage à fournir des médicaments à leurs gens en cas de besoin. De même, ils obtiennent la promesse explicite que, si les Indiens visés par le Traité n° 6 devaient être frappés par « une quelconque peste » ou une « famine générale », les Sautorités de la Couronne prendront toutes les mesures nécessaires pour les soulager de cette calamité.

Les Ojibwés, les Cris et les Assiniboines qui ont à décider s'ils s'engagent ou non dans ces ententes avec la Couronne font bien souvent face à un avenir qui leur offre bien peu de choix. En général, on leur explique clairement que les nouveaux arrivants non autochtones prendront bientôt possession de leurs territoires, que des traités soient conclus ou non. Ils ont donc une alternative : combattre afin de résiter à l'incursion des étrangers, peut-être sans succès, ou accepter une quelconque assistance gouvernementale qui leur permettra de s'adapter aux énormes changements qui vont sûrement s'abattre sur leur territoire. Pour les autochtones des Prairies, l'extinction des grands troupeaux nourriciers de bisons annonce un avenir particulièrement sombre. Par conséquent, pour certains, les traités semblent offrir une voie vers l'adaptation à un moment où toutes les autres avenues de survie sont bloquées.

Tous les groupes indiens ne croient pas, cependant, qu'il est dans leur meilleur intérêt de s'engager par traité avec la Couronne. Et parmi ceux qui favorisent les traités, de sérieux désaccords subsistent quant aux demandes à présenter au jeune gouvernement du Dominion. En général, les négociateurs de la Couronne traitent d'abord avec les chefs des factions indiennes les plus désireuses d'obtenir des paiements pour leur terre. La stratégie consiste donc à isoler graduellement les groupes les plus conservateurs, qui finiront par accepter les conditions des traités, une fois qu'on leur aura fait voir clairement que les conséquences qui les attendent sont inévitables.

Ces tactiques dominent particulièrement les négociations que mène Alexander Morris dans le but d'obtenir, pour la Couronne, le territoire visé par le Traité n° 3. En tentant de recourir à la même tactique en 1876, lorsque la rivière Saskatchewan Nord devient le site le plus important des projets d'entente du Dominion, Morris doit affronter une résistance particulièrement intransigeante.

Les familles indiennes Cris qui suivent les chefs Big Bear, Little Pine et Lucky Man refusent résolument les offres de traités qui leur sont faites. Ils ne peuvent se résigner à accepter un avenir confiné dans les limites étroites des réserves indiennes, du moins tant qu'il restera encore du bison à chasser. Plus tard, cependant, la menace de famine oblige la plupart d'entre eux à conclure différentes adhésions aux traités. Le plus récalcitrant de tous est peut-être Big Bear; mais, en 1882, il en vient à accepter les paiements prévus par les traités afin que ses quelques partisans puissent survivre à l'hiver.

De manière générale, les dirigeants indiens qui acceptent les traités le plus facilement sont chrétiens. Leurs missionnaires sont souvent d'importants intermédiaires qui réussissent à établir une certaine confiance entre eux et les représentants de la Couronne. Un certain nombre de métis servent aussi à faire progresser le processus de traité, car, en cette période cruciale de transition pour les Indiens et pour les nouveaux arrivants, ils sont peut-être les mieux placés pour agir comme intermédiaires.

Certificats des Métis

Le gouvernement canadien tente de reconnaître la position particulière des Métis dans le cadre des traités en leur accordant des indemnités pour

Leur part d'ascendance autochtone sous forme de certificats. Ceux-ci, connus aussi sous le nom de scrip, avaient une valeur monétaire et leur permettaient d'acheter des terres. Malheureusement, les efforts déployés dans l'application de ce programme sont souvent sapés par les activités frauduleuses des revendeurs qui réussissent à s'approprier la majeure partie des ressources destinées aux communautés métisses.

Agents de la Police montée du Nord-Ouest, Fort Walsh, Sask., 1878

Police à cheval du Nord-Ouest

La police à cheval du Nord-Ouest (P.C.N.-O.) joue également un rôle important dans le processus de négociation. Arrivée en 1874 dans la région qui est aujourd'hui le sud-ouest de l'Alberta, la P.C.N.-O. Devient particulièrement influente chez les nombreux Pieds-Noirs, Piégans, Gens-du-Sang, Sarcis et Assiniboines qui habitent la région. La force policière gagne l'estime des Indiens en les protégeant de l'exploitation sans scrupule des marchands de whisky américains particulièrement agressifs dans cette partie du pays. C'est sous ce nouvel ordre public que Crowfoot, Red Crow et plusieurs autres dirigeants indiens en viennent à avoir suffisamment confiance en la bienveillance de la Couronne pour signer le Traité n° 7. Toutefois, selon des témoignages oraux, la partie indienne aux négociations considère ce traité avant tout comme une promesse de garder la paix, les titres fonciers n'ayant presque pas été discutés.

La Résistance du Nord-Ouest de 1885, démontre au gouvernement du Dominion combien il est important que la Couronne respecte ses obligations issues de ces traités. Ce mouvement de résistance fait pointer la menace réelle d'une rébellion indienne d'envergure, si des gestes positifs ne sont pas posés pour au moins les apaiser quelque peu. À partir de 1877, cependant, le processus de négociation de traités sera mis de côté jusqu'à la ruée vers l'or du Klondike dans les années 1890.

L'ouverture dans le Nord d'un nouveau territoire d'exploitation des ressources fait renaître les pressions en faveur de l'extinction des droits des autochtones. L'approbation par les autochtones des dispositions du Traité n° 8 est, au mieux, limitée. De plus, l'entente de 1899 prévoit la création de réserves indiennes, dont bon nombre n'ont jamais été établies. Ces mêmes aspects du traité se retrouvent dans la transaction de 1921 négociée à la suite de la découverte de pétrole dans la vallée du Mackenzie.

Les dispositions du Traité n° 11, signé par quelques Indiens, ne sont jamais appliquées sérieusement. Par conséquent, des années plus tard, les Dénés de la vallée du Mackenzie présentent au gouvernement fédéral des revendications territoriales, soutenant que, pour eux, les Traités n° 8 et 11 n'ont pas force obligatoire étant donné qu'ils n'ont jamais été appliqués.

Les traités numérotés 9 et 10 couvrent des territoires dans le nord de l'Ontario et dans le nord de la Saskatchewan, respectivement. Du côté de la Couronne, les négociations du Traité n° 9 en 1905, sont menées à la fois par des représentants du gouvernement de l'Ontario et du gouvernement fédéral, le coût de l'acquisition du titre autochtone devant être partagé par les deux gouvernements. C'est la seule fois où des autorités provinciales participent à des négociations de traités numérotés. L'année suivante, la Saskatchewan ne fait pas partie des négociations du Traité n° 10, car, contrairement à l'Ontario, cette nouvelle juridiction provinciale ne dispose pas de pouvoirs constitutionnels sur les ressources naturelles.

Cette importante ronde de traités, si courageusement lancée dans les années 1870, se termine dans les doléances dans les années 1920. Des recherches dans différentes archives ont révélé l'absence de documents officialisant les cessions de terres par les autochtones dans le centre et le sud de l'Ontario. Par conséquent, le gouvernement fédéral entreprend en 1923 de recueillir en douce des signatures d'Indiens pour conclure un traité destiné à corriger une série d'omissions historiques qui, ensemble, remettent en question le titre légal de certaines des terres les plus précieuses au Canada. En 1929, l'adhésion des Ojibwés, des Cris et des Oji-Cris du lac Big Trout étend la portée du Traité n° 9 aux terres du nord-ouest de l'Ontario.

Traités modernes

C'est donc en Ontario et dans les provinces des Prairies qu'a été élaboré un régime foncier très solidement ancré dans la négociation de traités indiens. Ailleurs au pays (c'est-à-dire dans la plus grande partie de la Colombie-Britannique, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Québec et des Maritimes), la colonisation à grande échelle par les non-autochtones s'est faite sans l'acquisition préalable par la Couronne des titres autochtones. Des réserves ont tout de même été allouées pour les Indiens habitant des territoires provinciaux non cédés. Ces réserves sont devenues les foyers des Indiens inscrits qui, bien que non signataires de traités, relevaient néanmoins de l'autorité administrative du ministère des Affaires indiennes à Ottawa.

Ce ministère s'est senti davantage gouverné par les dispositions de la loi sur les Indiens que par celles des traités indiens. Par conséquent, les subtiles distinctions légales entre les Indiens visés par des traités et les Indiens inscrits se sont estompées. De même, pendant presque tout le XXe siècle, la majorité de la population canadienne s'est montrée peu encline à faire face, sur le plan politique, au fait légal que les titres autochtones touchant de grandes parties du pays n'ont jamais été cédés.

Ce sont des Indiens de la Colombie-Britannique qui ont eu raison de l'inertie politique planant sur la question des terres autochtones depuis le début des années 20. Bien que des traités aient été conclus dans l'île de Vancouver dans les années 1850, les autorités provinciales de la Colombie-Britannique ont, depuis, continuellement rejeté l'idée que les autochtones occupant les territoires non cédés de la province ont des droits ancestraux inhérents. Les Nisga’A de la vallée de la rivière Nass luttent vigoureusement et depuis longtemps contre cette idée. Leur activisme a finalement entraîné la Cour suprême du Canada à rendre une décision partagée laissant entendre que le titre autochtone peut, en effet, encore constituer un intérêt légalement identifiable à la base du régime de propriété foncière presque partout en Colombie-Britannique.

La conclusion de la Cour suprême dans la cause des Nisga'a est un événement parmi d'autres qui contribuent, au cours des années 70, à attirer l'attention du public sur toute la question des droits des autochtones au Canada. L'événement crucial avait été la publication, en 1969, du Livre blanc fédéral concernant la politique sur les Indiens qui faisait état de l'idéologie politique du premier ministre Pierre Trudeau. Celui-ci préconise, entre autres, l'élimination de tout statut spécial pour les Indiens en mettant fin aux traités indiens.

Pour Trudeau, dont la carrière politique repose en grande partie sur son opposition à la reconnaissance de tout statut constitutionnel particulier pour le Québec, les traités entre groupes au sein de la société canadienne sont une anomalie. Les autochtones s'opposent vigoureusement au Livre blanc, deviennent beaucoup plus organisés et se font de plus en plus entendre. La décision de la Cour suprême dans la cause des Nisga'a en 1973 renforce considérablement leur pouvoir de négociation. Ces événements donnent lieu à une modification de la politique du gouvernement fédéral.

On met sur pied un Bureau des revendications des autochtones (BRA) à titre de tribune où l'on peut résoudre les griefs entre les groupes autochtones et les autorités gouvernementales. Le BRA définit deux catégories de revendications : les revendications particulières et les revendications globales. Ce sont ces dernières qui font l'objet des traités négociés de nos jours. Une revendication globale peut porter sur toute partie du Canada où les titres autochtones n'ont jamais été cédés.

On peut dire que la convention de la Baie James de 1975 est un traité moderne. Comme par le passé, c'est la décision d'ouvrir un nouveau territoire à l'exploitation des ressources (en l'occurrence, l'exploitation du potentiel hydroélectrique des rivières qui se jettent dans la partie est de la baie James) qui mène à des négociations avec les autochtones. Bien qu'on ait lancé l'énorme projet hydroélectrique au début des années 70 sans leur approbation, les Cris et les Inuits de la région ont forcé les autorités provinciales et fédérales à tenir compte de leurs droits autochtones non cédés en recourant à la fois aux tribunaux et aux médias.

L'entente complexe qui résulte des négociations comprend de nouvelles dispositions en plus de celles qui se trouvent dans les anciens traités indiens. L'aspect le plus significatif de l'entente est le fait qu'elle jette les bases de diverses institutions où les Cris et les Inuits disposeront d'une autonomie gouvernementale telles que des commissions scolaires et des agences de santé et de services sociaux. En 1978, la Convention du Nord-Est québécois conclue avec la bande des Naskapis de Shefferville est, en somme, un complément de la Convention de la baie James.